- ソリューション

各国法情報オンラインサービス

Westlaw Japan(日本)

WestlawNext(Westlaw Classic)

Westlaw Asia(アジア)

Westlaw Middle East(アラブ諸国)

Westlaw Japan Academic Suite

Le Doctrinal(フランス)

法的調査ソリューション

Practical Law

Practical Law

Dynamic Tool Set

カスタマーケーススタディ

英文契約書のドラフティングに革新

〈Practical Law〉はスペシャリティを高める教材としても活用できる契約書レビューソリューション

LeCHECK

- サポート

- ECサイト

- イベント情報

- 会社概要

- ログイン

便利なオンライン契約

人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

第93号 販売前の見本市出展段階の商品の形態の模倣に対して不正競争防止法2条1項3号の保護を肯定した知財高裁判決

~知財高裁平成28年11月30日判決 スティック状加湿器事件※1~

文献番号 2017WLJCC001

北海道大学法学研究科

教授 田村 善之

Ⅰ はじめに

本コラムがとりあげるのは、展示会や見本市に出展したが、販売開始前の商品の形態の模倣行為に対して、不正競争防止法2条1項3号の保護を肯定した知財高判平成28.11.30平成28(ネ)10018[スティック状加湿器]である。

不正競争防止法2条1項3号は、商品形態のいわゆるデッド・コピーを不正競争行為であると定義しているが、同法19条1項5号イは、「日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品」については2条1項3号の保護を否定している。したがって、「最初に販売された日」から起算して3年を経過した場合には、同号の保護が及ばないことは規定上、明らかであり、それが保護の終期となるが、いつから同号の保護が開始されるのか、すなわち、保護の始期に関しては、はっきりとした明文が置かれているわけではなく、解釈に委ねられている。

そのようななか、本判決は、販売開始前の商品が、デッド・コピー規制による保護を享受しうる要件を明らかにしたという意義がある。あわせて、保護の終期の起算点である「最初に販売された日」についても判示した点も重要である。

Ⅱ 事案

原告(控訴人)(個人2名)らは、総合家電メーカーのプロダクトデザイナーであるとともに、その傍ら、デザインユニット「knobz design」を結成しフリーのデザイナーとしても活動している。

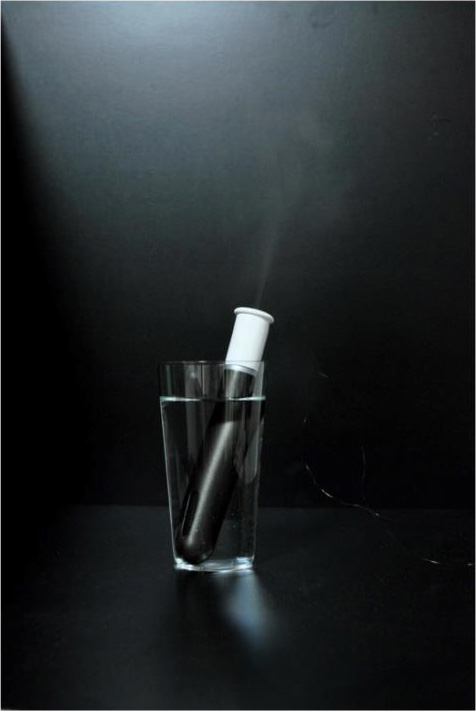

原告は、下部から水を取り入れ、上部から蒸気を発するスティック形状の加湿器であって、コップ等に入れて使用する原告加湿器を開発し、平成23年11月1日から6日までの間に開催された、デザインやアートの国際展示会である「TOKYO DESIGNERS WEEK 2011」に、原告加湿器1を出展した。また、原告らは、平成24年6月6日から8日までの間に開催された、インテリアやデザインの国際見本市である「インテリアライフスタイル東京2012」に、原告加湿器2を出展した。もっとも、原告がそのウェブサイトでスティック形状の原告加湿器3の販売の申出を開始したのは、被告商品の販売開始後の平成27年1月5日ころからであった。

原告加湿器1

原告加湿器2

原告加湿器3

被告(被控訴人)セラヴィは、インテリア・デザイン家電、生活雑貨等の企画、生産及び輸入卸を業とする株式会社である※2。被告は、平成25年9月及び11月ころ、原告商品と同様に、下部から水を取り入れ、上部から蒸気を発するスティック形状の加湿器であって、コップ等に入れて使用する被告商品を中国から輸入し、各取引先に販売した。

被告商品

この間の時系列を表にまとめると、以下のようになる。

| 平成23年11月 | 原告、国際展示会に原告加湿器1を出展 |

|---|---|

| 平成24年6月 | 原告、国際見本市に原告加湿器2を出展 |

| 平成25年9月・11月頃 | 被告、被告商品の輸入・販売開始 |

| 平成27年1月 | 原告、原告加湿器3の販売開始 |

原告らが被告に対して、不正競争防止法2条1項3号と著作権侵害を理由として損害賠償と差止めを請求(選択的請求)して本訴に及んだ。

Ⅲ 判旨

1 概要

一審(東京地判平成28.1.14平成27(ワ)7033[スティック加湿器])※3、二審とも原告加湿器の著作物性を否定し、著作権侵害を退けているが、不正競争防止法違反の成否については結論が分かれた。

2 「商品」該当性について

一審判決は、不正競争防止法2条1項3号の「商品」とは、「市場における流通の対象となる物(現に流通し、又は少なくとも流通の準備段階にある物)」をいうとの一般論を展開する。そのうえで、展示会に出品された原告の加湿器1と2はいずれも外部電源への接続に銅線を用いる構成となっており、一般の家庭等において容易に使用し得ないものであることや、被告スタイリングライフの担当従業員からの問合せに対し、考えの合致する製造業者が見つかっておらず、製品化の具体的な日程は決まっていない旨回答したことに着目し、「市場における流通の対象となる物とは認められないから、不正競争防止法2条1項3号にいう『商品』に当たらない」と帰結した※4。

これに対して、本判決は、以下のように述べて、商品の販売開始前でも不正競争防止法2条1項3号の保護が及び得ること、「資金又は労力を投下して取引の対象となし得ること、すなわち、『商品化』を完了した物品」であれば商品たり得ること、ここにいう「取引の対象とし得る商品化」は、「客観的に確認できるものであって、かつ、販売に向けたものであるべきであり、量産品製造又は量産態勢の整備をする段階に至っているまでの必要はないとしても、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、かつ、それが外見的に明らかになっている必要がある」という一般論を展開する。

「不正競争防止法は、形態模倣について、『日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品』については、当該商品を譲渡等する行為に形態模倣の規定は適用しないと定めるが(同法19条1項5号イ)、この規定における『最初に販売された日』が、『他人の商品』の保護期間の終期を定めるための起算日にすぎないことは、条文の文言や、形態模倣を新設した平成5年法律第47号による不正競争防止法の全部改正当時の立法者意思から明らかである(なお、上記規定は、同改正時は同法2条1項3号括弧書中に規定されていたが、同括弧書が平成17年法律第75号により同法19条1項5号イに移設された際も、この点に変わりはない。)。また、不正競争防止法2条1項3号において、『他人の商品』とは、取引の対象となり得る物品でなければならないが、現に当該物品が販売されていることを要するとする規定はなく、そのほか、同法には、『他人の商品』の保護期間の始期を定める明示的な規定は見当たらない。したがって、同法は、取引の対象となり得る物品が現に販売されていることを『他人の商品』であることの要件として求めているとはいえない。

そこで、商品開発者が商品化に当たって資金又は労力を投下した成果を保護するとの上記の形態模倣の禁止の趣旨にかんがみて、『他人の商品』を解釈すると、それは、資金又は労力を投下して取引の対象となし得ること、すなわち、『商品化』を完了した物品であると解するのが相当であり、当該物品が販売されているまでの必要はないものと解される。このように解さないと、開発、商品化は完了したものの、販売される前に他者に当該物品の形態を模倣され先行して販売された場合、開発、商品化を行った者の物品が未だ『他人の商品』でなかったことを理由として、模倣者は、開発、商品化のための資金又は労力を投下することなく、模倣品を自由に販売することができることになってしまう。このような事態は、開発、商品化を行った者の競争上の地位を危うくさせるものであって、これに対して何らの保護も付与しないことは、上記不正競争防止法の趣旨に大きく悖るものである。

もっとも、不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保することによって事業者の営業上の利益を保護するものであるから(同法3条、4条参照)、取引の対象とし得る商品化は、客観的に確認できるものであって、かつ、販売に向けたものであるべきであり、量産品製造又は量産態勢の整備をする段階に至っているまでの必要はないとしても、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、かつ、それが外見的に明らかになっている必要があると解される。」

そのうえで、商品展示会に出展された商品は、特段の事情のない限り、開発、商品化を完了しており、販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになったと認められるところ、原告加湿器は、展示会に出展された時点で加湿器としての機能を発揮していたことは明白であり、被覆されていない銅線で電力が供給されている点に関しては、事業者であれば容易に電源供給態様を置き換えることができることを理由に、原告加湿器が販売可能な状態となっているとの認定を妨げないとした(下記に掲げるのは原告加湿器1に関する説示であるが、判決は原告加湿器2に関しても同様の理が妥当するとしている)。

「商品展示会は、商品を陳列して、商品の宣伝、紹介を行い、商品の販売又は商品取引の相手を探す機会を提供する場なのであるから、商品展示会に出展された商品は、特段の事情のない限り、開発、商品化を完了し、販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになったものと認めるのが相当である。なお、上記商品展示会において撮影された写真(甲3の2、25)には、水の入ったガラスコップに入れられた控訴人加湿器1の上部から蒸気が噴き出していることが明瞭に写されているから、控訴人加湿器1が、上記商品展示会に展示中、加湿器としての本来の機能を発揮していたことは明白である。

ところで、前記第2、2(2)〔3〕のとおり、控訴人加湿器1は、被覆されていない銅線によって超音波振動子に電力が供給されており、この形態そのままで販売されるものでないことは明らかである。

しかしながら、商品としてのモデルが完成したとしても、販売に当たっては、量産化などのために、それに適した形態への多少の改変が必要となるのは通常のことと考えられ、事後的にそのような改変の余地があるからといって、当該モデルが販売可能な段階に至っているとの結果を左右するものではない。

上記のような控訴人加湿器1の被覆されていない銅線を、被覆されたコード線などに置き換えて超音波振動子に電源を供給するようにすること自体、事業者にとってみれば極めて容易なことと考えられるところ、控訴人加湿器1は、外部のUSBケーブルの先に銅線を接続して、その銅線をキャップ部の中に引きこんでいたものであるから(甲24)、商品化のために置換えが必要となるのは、この銅線から超音波振動子までの間だけである。そして、実際に市販に供された控訴人加湿器3の電源供給態様をみると、USBケーブル自体が、キャップ部の小孔からキャップ部内側に導かれ、中子に設けられた切り欠きと嵌合するケーブル保護部の中を通って、超音波振動子と接続されているという簡易な構造で置換えがされていることが認められるから(乙イ4、弁論の全趣旨)、控訴人加湿器1についても、このように容易に電源供給態様を置き換えられることは明らかである。そうすると、控訴人加湿器1が、被覆されていない銅線によって電源を供給されていることは、控訴人加湿器1が販売可能な段階に至っていると認めることを妨げるものではない。」

3 保護期間の終期について

第一審判決はそもそも保護の開始を認めなかったので、保護期間の終期の論点に立ち入らなかったが、本判決は、以下のように述べて、「開発、商品化を完了し、販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになった時」から3年の保護期間が起算される旨を説き、本件では平成23年11月に原告が商品展示会に原告加湿器1を出展した時から起算されるとした。その結果、平成26年11月をもって保護期間が満了しているとされ、原告の差止請求は棄却されるに至った。

「保護期間の始期は、開発、商品化を完了し、販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになった時であると認めるのが相当である。なぜなら、この時から、先行開発者は、投下資本回収を開始することができ得るからである。

また、『他人の商品』とは、保護を求める商品形態を具備した最初の商品を意味するものであり、このような商品形態を具備しつつ、若干の変更を加えた後続商品を意味するものではない。そうすると、控訴人加湿器1は、控訴人加湿器2に先行して開発、商品化されたものであり、控訴人加湿器1と控訴人加湿器2の形状は、実質的に同一の商品であるから、保護期間は、控訴人加湿器1を基準として算定すべきである。

以上を前提に検討すると、上記1(2)に説示のとおり、商品展示会に出展された商品は、特段の事情のない限り、開発、商品化を完了し、販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになった物品であるから、保護期間の始期は、平成23年11月1日に控訴人らが商品展示会に控訴人加湿器1を出展した時と認めるのが相当であり、上記特段の事情を認めるに足りる証拠はない。」

「控訴人らは、不正競争防止法19条1項5号イの『最初に販売された日』とは、商品として市場に出された日をいうから、保護期間の終期は、控訴人加湿器3の販売が開始された平成27年1月5日から3年が経過した日であると主張する。

しかしながら、上記『最初に販売された日』は、規定の趣旨からみて、実際に商品として販売された場合のみならず、見本市に出す等の宣伝広告活動を開始した時を含むことは、立法者意思から明らかであるから、商品の販売が可能となった状態が外見的に明らかとなった時をも含むと解するのが相当である。このように解さないと、商品の販売が可能になったものの実際の販売開始が遅れると、開発、商品化を行った者は、実質的に3年を超える保護期間を享受できることになってしまうが、これは、知的創作に関する知的財産法との均衡、先行開発者と後行開発者の利害対立などの調整として、保護期間を3年に限定した形態模倣の趣旨に合致しない。」

4 その他

その他、本判決は、原告加湿器と被告商品の実質的同一性を肯定し、被告商品は原告加湿器に依拠して作成したものであると推認し、被告の善意無重過失取得の抗弁(不正競争防止法19条1項5号ロ)を退け、過失を肯定したうえで損害賠償請求を認容している。

Ⅳ 検討

1 保護の始期について

19条1項5号イは、保護の終期の起算点を定めたものであって、保護の始期を定めたものではない。文言上、最初に販売した日から起算して3年を経過したものを除く、とされているだけで、最初に販売した日から保護が開始する、と規定しているわけではないからである ※5。

これに対して、学説のなかには、商品が最初に販売された日から保護が開始すると説く見解もないわけではない※6。あるいは、販売開始前は営業秘密の不正利用行為に対する規律により処理すればよいという判断があるのかもしれないが、販売直前の秘密管理を脱した最も危うい、しかも市場先行の利益を守るためには最も重要な時期の保護が欠落するという問題点がある。条文の文言上の要請でないにも関わらず※7、あえてこの見解を採用する必要はないというべきである。

それでは、保護の始期はどのように定められるのかというと、条文上は4つほど候補がある。

第一に、「商品」該当性。つまり、「模倣」されるものが「商品」の形態でなければならないから、「商品」たり得るものが存在する時点から保護が開始する※8。

第二に、「形態」該当性。つまり、「模倣」されるものが他人の商品の「形態」でなければならないから、形態が具体化した時点から保護が開始する※9。

第三に、「模倣」該当性。つまり、「模倣」が規制の要件であるから、「模倣」(=デッド・コピー)が可能となった時点から保護が開始する※10。

第四に、「営業上の利益」侵害時。「営業上の利益」が害されることが請求の要件であるから、「営業上の利益」の侵害を肯定し得る時点から保護が開始する※11。

この四つの候補は、条文上の位置づけとしてはどれも正しい。全てをクリアーしなければ、不正競争防止法2条1項3号の規制は発動されないからである。本判決は、保護の始期に直接関連する説示としては、第一の立場をとり、「商品」か否かを問題としているが、2条1項3号該当性を肯定するに当り、当然、他人の商品の「形態」について「模倣」(=「依拠」+「実質的同一性」)がなされているかを吟味しているから、他の立場を排斥するものではない(なお、「営業上の利益」該当性は争点となっていないために、特に言及がない)。

むしろ、問題はいかなる場合にこれらの要件の充足が認められるのかということである。そして、2条1項3号に該当するためには、「模倣」され得る状態になっていなければならないから、「模倣」(=デッド・コピー)し得るほどに「形態」が完成されていれば、「商品」化がなされたと理解して、その時点から保護が開始されると解される(それ以前の段階のアイディアを模倣しても3号の「模倣」には当たらないから)。すでに商品化の時点で、保護に値する労力、費用の投下は終了しているのであるから、これが他人にデッド・コピーされた場合には保護を与える必要があろう。そのうえで、「営業上の利益」の侵害の問題は、請求権者となり得るのは誰かという問題として考察すれば足りる。従前の裁判例でも、商品のアイディア段階に止まっており、未だ形態が具体化されていない場合に、いまだ「商品」(東京地判平成12.4.25平成11(ワ)24434[おかずを挟んだごはん一審]※12、東京高判平成12.11.29平成12(ネ)2606[同控訴審]※13)や「商品の形態」(東京地判平成27.9.30平成26(ワ)17832号[デザイン画]※14)に当たらないとして、2条1項3号該当性が否定されている。

この点に関し、原判決の東京地判平成28.1.14平成27(ワ)7033[スティック加湿器]は、原告の加湿器が出展段階では、銅線を用いて電源と接続されており、一般家庭の用に供し得るものではなかったこと等に着目して「商品」該当性を否定した。しかし、原判決のような考え方の下では、どのような者からどのような仕様で引き合いが来るか確定していないにも関わらず、電源周りなど細部を詰めておかない限り、デッド・コピーに対して保護を受け得ないことになりかねないが、そのような詰めの作業は具体的な受注の内容次第では無駄になりかねない。その反面、他者が、電源周り等の極めて容易に追加することが可能な部分以外のところを自由に模倣できるのだとすると、そのような模倣者は商品の開発コストを大いに削減することができ、市場先行の利益を保護しようとした不正競争防止法2条1項3号の趣旨に悖る事態となりかねない。結論として、原判決のような見解は、商品の展示会や見本市への出展という方式で市場に参入しようとする企業に対して、不必要なコストを課すか、デッド・コピーされるリスクを押しつけることとなりかねず、採用し得ないと考える。

これに対して、本判決は、原告加湿器はその時点ですでに加湿器としての本来の機能を発揮しており、また接続部分を置き換えることは事業者にとって容易であること等を理由に、原判決の判断を覆した。容易に置き換え得る状態にまで仕上げられている以上、他者によるデッド・コピーが可能となっているのであるから、2条1項3号の保護の必要性を肯定すべきである。控訴審は穏当な判断を示したものということができる。

2 保護の終期について

本判決は、保護の始期ばかりでなく、保護の終期についても3年の期間の起算点である「最初に販売された日」に関し、本件における商品展示会での出展を保護期間の起算日とした点に特徴がある。

不正競争防止法19条1項5号イが「最初に販売された日」を3年の保護の起算点としている趣旨は、それが投下資本の回収が始まった時点であると考えたからであろう。もちろん、問題は、ここにおいても具体的にいかなる時点が「最初に販売された日」に該当するかということである。

まず、当該形態の金型の見積もりをとったというだけで、いまだ商品を販売していないという場合には、最初に販売された日ということはできないと考えるべきであろう(名古屋地判平成9.6.20知財管理別冊判例集(平成9年)2083頁[ハートカップⅡ])。他方で、取引先から具体的な受注があれば最初に販売された日を経過したものと認めるべきである(神戸地決平成6.12.8 知裁集26巻3 号1323頁[ハートカップⅠ]※15)。さらに、見本市や展示会での出品については学説上、かねてより議論があったが※16、単なる将来の新製品の告知ではなく、その場で受注する趣旨で出展されているのであれば、投下資本の回収に着手したのであるから、保護期間の起算点と認めてよいだろう※17。また、取引のために実際に店頭に出されたのであれば、まったく売れなかったとしても、「最初に販売された日」に当たるというべきである。投下資本の回収に着手したことに変わりはないばかりか、売れなかったものの方がかえって長期の保護の期間を享受し得るとするのは、究極的には価値のある商品の形態の開発を促そうとする本号の趣旨に悖るからである。裁判例では、製品の設計図を見せて販売契約を締結したというだけでは、現物が未だにない以上、最初に販売された日とはいえないとする判決があるが(前掲名古屋地判[ハートカップⅡ])、疑問である。

本判決は、見本市、展示会に出展された原告加湿器は、開発、商品化を完了し、販売を可能とする段階に至ったことが明らかであることを理由に、最初に国際展示会に出展された時点をもって3年の保護の起算点とした。たしかに、国際展示会に出展された時点で、原告加湿器はいつでも受注し得る状態に至っているように思われるから、保護期間の起算を開始してよいと考える。現実の販売の開始が遅れたとしても、もはや公衆の負担の下で保護期間を長期化する理由にはならないように思われる。

なお、本件は、原告加湿器1と原告加湿器2の商品の形態に実質的な相違がないと認められる事例であり、本判決はそれを理由に、原告加湿器1に関する保護の終期の起算点をもって、原告加湿器2の起算点としている。従来から、原告の商品形態がモデルチェンジをしている場合にも、旧モデルの形態の保護期間の起算点は新モデルの発売時ではなく、旧モデルのそれであることに変わりはない。新モデルによって初めて現れた部分までをも被告の商品形態がコピーしていないかぎり、旧モデルの販売から3年を経過した時点で2条1項3号は適用されなくなると理解されていた(東京高判平成12.2.17判時1718号120頁[空調ユニットシステム]※18)。本件は、そもそも新旧モデルの形態が実質的に同一である場合には、保護期間は新旧ともに旧モデルの販売開始期間から起算されることを明らかにしたものとして意義がある。

3 保護の開始時期と保護の終期の起算点の関係について

本判決は、保護の終期の起算点に関し、「商品の販売が可能となった状態が外見的に明らかとなった時をも含む」という言い方をすることで、保護の開始時期と連動させようとしている節がある。引用したように、実際の販売時を起算点とするような原告主張の解釈では、3年の保護の期間を実質的に延長することとなり妥当ではないとする説示からも、保護の開始時期と3年の期間の起算点を連動させようとする本判決の態度を窺い知ることができる。

もっとも、そのような本判決といえども、はっきり両者を連動しなければならないとまで明言したわけではない。商品の外観のデザインは仕上がっており、その意味でデッド・コピーし得る状態にまで仕上げてはいるものの、内部のたとえば外注している内部の部品やプログラムが仕上がるまでには至っておらず、販売まではまだ相応の期間を必要とするような場合があり得ることに鑑みると、デッド・コピーされ得る以上、2条1項3号の保護は開始すべきであるが、なお投下資本回収に着手し得るまでには間があるということで3年の期間はいまだ起算すべきではないという事例もあり得るように思われる※19。

4 請求権者について

争点とされていないが、本判決は、デザイナーユニットとして活躍する2名の個人のデザイナーをデッド・コピー規制の請求権者と認めた点にも特徴がある。

不正競争防止法2条1項3号違反行為に対して「営業上の利益」を侵害されるおそれがある者として差止め(3条1項)や損害賠償(4条1項)を請求し得る者に関しては、市場先行の利益を保護しようとする同号の趣旨に鑑み、商品化した者がこれに該当すると解されている(東京地判平成11.1.28判時1677号127頁[キャディバッグ]※20、東京高判平成11.6.24判不競1162ノ150頁[同]※21、大阪地判平成12.7.27判不競1162ノ171 頁[露取りゾウくん]※22、東京地判平成13.1.30判時1742号128 頁[小型ショルダーバッグⅠ]※23、東京地判平成13.8.30平成11(ワ)7300他[携帯電話機用アンテナⅠ]※24、東京高判平成14.9.12平成13(ネ)4767[同]※25、東京地判平成13.9.20平成10(ワ)15228[携帯電話機用アンテナⅡ]※26、東京地判平成14.7.30平成13(ワ)1057[携帯電話機用アンテナⅢ]※27)。したがって、一般にデザイナーが、商品化につきリスクを負担する者から依頼を受けて形態を創作した場合には、自ら商品化したわけではないから、請求権者たり得ないことになる※28。しかし、本件の原告らのように、特に他者から依頼を受けることなく、デザイナー自らがリスクを負担して商品を開発した場合には、自ら商品を販売するのではなく、他者にライセンスする予定があるに止まる場合でも、請求権者たり得ると解すべきであろう。そのような商品の開発を促すためには、リスクを負担した者に保護を与えるべきであると考えるからである。

結論として原告の請求を認めた本判決は、この意味でも支持し得る。

Ⅴ 結びに代えて

不正競争防止法2条1項3号に基づく差止請求を保護期間満了を理由に棄却したために、本判決は、原告から選択的に請求されていた著作権侵害の成否の論点にも立ち入り、結局、原告の商品(スティック状加湿器)につき著作物該当性を否定している。その結論自体は目新しいものではないが、工業製品である椅子の形状について、従来の裁判例と趣を異にし、著作物性を肯定した、知財高判平成27.4.14平成26(ネ)10063[TRIPP TRAPP]※29を担当した清水節裁判長が下した判決ということでも注目を集めている。

前掲知財高判[TRIPP TRAPP]に比すると、抽象論として、美術の著作物の外延を画するのに、美的観賞性をもって当てるべきである旨が説かれるとともに※30、かりに本件で創作性が肯定されたとしても、別途、「美的特性」を備えているか否かの吟味は行われ得ることが示唆されているところ※31に反対説に対する配慮を伺うことができなくはない。しかし、具体的な手法としては、工業製品に関して、定型的に美術の範囲に属さないとして著作物性を否定するのではなく、個別具体的な創作性判断をなしていることに変わりはない(清水裁判長の下での同様の判決として、知財高判平成28.12.21平成28(ネ)10054[ゴルフシャフト]※32も参照)。

詳細は、前掲知財高判[TRIPP TRAPP]に関する別稿※33に譲るが、デッド・コピー規制や意匠権侵害と異なり、業として行われることを要さず、無体的に利用する場合を含めて侵害とする著作権の保護を、一般の工業製品のデザインにまで押し及ぼす場合には、私人のものを含めて様々な行為が権利侵害のリスクを背負うことになりかねない。そのような事態を防ぐためには、個別の創作性を逐一吟味することなく、定型的に著作物を否定するための道具として、美術の範囲の要件を活用すべきである。本判決は、個別具体の創作性を吟味することにより原告加湿器の創作性を否定してはいるものの、美術の範囲の要件により定型的に著作物性を否定する方策を抽象論としては否定していない。今後の動向が着目される。

- 本件判決の詳細は、知財高判平成28年11月30日Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA11309013を参照。

詳しい判例評釈として、比良友佳理[判批]知的財産法政策学研究49号所収予定がある。 - 本件のもう一人の被告(被控訴人)であり、雑貨店で被告商品を販売していたとされるスタイリングライフに関しては、控訴審判決が下されるまでの間に原告との間で和解が成立し、訴訟が終了している。

- 本件判決の詳細は、東京地判平成28年1月14日Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA01149006を参照。

- 関連する判文は以下のとおりである。

「上記事実関係によれば、原告加湿器1及び2は、上記各展示会の当時の構成では一般の家庭等において容易に使用し得ないものであって、開発途中の試作品というべきものであり、被告製品の輸入及び販売が開始された平成25年秋頃の時点でも、原告らにおいて原告加湿器1及び2のような形態の加湿器を製品化して販売する具体的な予定はなかったということができる。そうすると、原告加湿器1及び2は、市場における流通の対象となる物とは認められないから、不正競争防止法2条1項3号にいう『商品』に当たらないと解すべきである。」 - 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』(2016年・商事法務)207頁。

- 山本庸幸『要説不正競争防止法』(第4版・発明協会・2006年)386頁。

- 保護の開始時点と異なる起算点を設けて保護の終期を定める先例は他にもあり、たとえば、著作権の場合、保護は著作物の創作の時から開始するが、保護の終期の起算点は、原則として、創作時ではなく、著作者の死後50年とされている(51条、暦年主義につき57条)。

- 田村善之『不正競争法概説』(第2版・2003年・有斐閣)312頁。

- 次に述べる第三の説明とは表裏一体であり、いずれとも解しうるが、松村信夫『新・不正競業訴訟の法理と実務』(民事法研究会・2014年)413頁、外川英明「不正競争防止法2条1項3号について―意匠法との関係を中心に―」パテント67巻4号(別冊11号)(2014年)92頁。

- 田村/前掲312頁。

- 町田健一/金井重彦=山口三恵子=小倉秀夫(編著)『不正競争防止法コンメンタール』(改訂版・レクシスネクシス・ジャパン・2014年)438~439頁。

- 本件判決の詳細は、東京地判平成12年4月25日Westlaw Japan文献番号2000WLJPCA04259003を参照。

- 本件判決の詳細は、東京高判平成12年11月29日Westlaw Japan文献番号2000WLJPCA11299001を参照。

- 本件判決の詳細は、東京地判平成27年9月30日Westlaw Japan文献番号2015WLJPCA09309007を参照。

- 本件決定の詳細は、神戸地決平成6年12月8日Westlaw Japan文献番号1994WLJPCA12080003を参照。

- 肯定説として、山本/前掲385頁。

- 田村/前掲311頁。

- 本件判決の詳細は、東京高判平成12年2月17日Westlaw Japan文献番号2000WLJPCA02170004を参照。

- 田村/前掲314頁。

- 本件判決の詳細は、東京地判平成11年1月28日Westlaw Japan文献番号1999WLJPCA01280005を参照。

- 本件判決の詳細は、東京高判平成11年6月24日Westlaw Japan文献番号1999WLJPCA06246003を参照。

- 本件判決の詳細は、大阪地判平成12年7月27日Westlaw Japan文献番号2000WLJPCA07270010を参照。

- 本件判決の詳細は、東京地判平成13年1月30日Westlaw Japan文献番号2001WLJPCA01300004を参照。

- 本件判決の詳細は、東京地判平成13年8月30日Westlaw Japan文献番号2001WLJPCA08309001を参照。

- 本件判決の詳細は、東京高判平成14年9月12日Westlaw Japan文献番号2002WLJPCA09129002を参照。

- 本件判決の詳細は、東京地判平成13年9月20日Westlaw Japan文献番号2001WLJPCA09200005を参照。

- 本件判決の詳細は、東京地判平成14年7月30日Westlaw Japan文献番号2002WLJPCA07309003を参照。

- 田村/前掲319頁。

- 本件判決の詳細は、知財高判平成27年4月14日Westlaw Japan文献番号2015WLJPCA04149002を参照。

- 関連する判文は以下のとおりである。

「応用美術は、『美術の著作物』(著作権法10条1項4号)に属するものであるか否かが問題となる以上、著作物性を肯定するためには、それ自体が美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないとしても、高度の美的鑑賞性の保有などの高い創作性の有無の判断基準を一律に設定することは相当とはいえず、著作権法2条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては、著作物として保護されるものと解すべきである。

もっとも、応用美術は、実用に供され、あるいは産業上の利用を目的とするものであるから、美的特性を備えるとともに、当該実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要があり、その表現については、同機能を発揮し得る範囲内のものでなければならない。応用美術の表現については、このような制約が課されることから、作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され、したがって、応用美術は、通常、創作性を備えているものとして著作物性を認められる余地が、上記制約を課されない他の表現物に比して狭く、また、著作物性を認められても、その著作権保護の範囲は、比較的狭いものにとどまることが想定される。そうすると、応用美術について、美術の著作物として著作物性を肯定するために、高い創作性の有無の判断基準を設定しないからといって、他の知的財産制度の趣旨が没却されたり、あるいは、社会生活について過度な制約が課されたりする結果を生じるとは解し難い。

また、著作権法は、表現を保護するものであり、アイディアそれ自体を保護するものではないから、単に着想に独創性があったとしても、その着想が表現に独創性を持って顕れなければ、個性が発揮されたものとはいえない。このことは、応用美術の著作物性を検討する際にも、当然にあてはまるものである。」 - 関連する判文は以下のとおりである。

「以上から、控訴人加湿器1及び控訴人加湿器2は、美的特性を備えるか否かを検討するまでもなく、著作物であるとは認められない。」 - 本件判決の詳細は、知財高判平成28年12月21日Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA12219004を参照。を参照。

- 田村善之[判批] ビジネス法務15巻10号43~46頁・11号96~102頁(2015年)。

(掲載日 2017年1月10日)