- ソリューション

各国法情報オンラインサービス

Westlaw Japan(日本)

WestlawNext(Westlaw Classic)

Westlaw Asia(アジア)

Westlaw Middle East(アラブ諸国)

Westlaw Japan Academic Suite

Le Doctrinal(フランス)

法的調査ソリューション

Practical Law

Practical Law

Dynamic Tool Set

カスタマーケーススタディ

英文契約書のドラフティングに革新

〈Practical Law〉はスペシャリティを高める教材としても活用できる契約書レビューソリューション

LeCHECK

- サポート

- ECサイト

- イベント情報

- 会社概要

- ログイン

便利なオンライン契約

人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

第157号 著名表示「ルイ・ヴィトン」冒用事件

~ルイ・ヴィトンの特注品はルイ・ヴィトンにお申し付けください!

(知財高裁平成30年10月23日判決※1)~

文献番号 2019WLJCC002

金沢大学 教授

大友 信秀

1.はじめに

ルイ・ヴィトン(原告・被控訴人)が自社製品の一部を利用したいわゆる「リメイク品」を販売していたJUNKMANIA(被告・控訴人)を商標権侵害及び不正競争行為を理由として損害賠償を求め訴えた。

原審※2、控訴審ともに商標権侵害については判断せず、被告・控訴人の行為が不正競争防止法2条1項2号に該当することを認め、原告・被控訴人の損害賠償請求を認めた。

本件は、著名商標(標章)と自他商品識別機能(混同)を考える好例であるため、紹介する※3。

2.事実

(1) 原告・被控訴人の商標(標章)とその周知性・著名性

原告・被控訴人は、アルファベットのL、Vと花柄などで構成される図形商標を有しており※4、同商標(原告モノグラム表示※5)をデザインとして付した製品を販売していた。

原告・被控訴人標章(原告モノグラム表示)は、原告・被控訴人が1896年から使用してきたこと、日本での最近の売上が大きいこと、多額の広告宣伝費用を支出していること、雑誌やテレビコマーシャルでの露出が多数に上ること等から著名であった。

(2) 被告・控訴人の行為

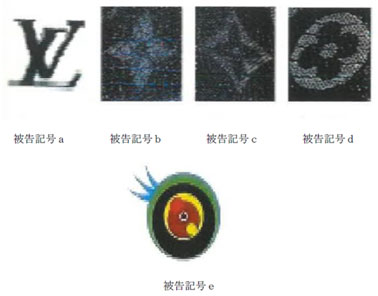

被告・控訴人は、原告モノグラム表示が付された原告生地※6を被告商品の一部として利用した製品を販売ないし販売のために展示していた※7。

3. 裁判所の判断(控訴審は原審の判示部分をほぼ引用している。)

(1) 商品等表示該当性(出所識別機能発揮の有無)

被告・控訴人は、原告・被控訴人標章の一部使用は認めたが、被告・控訴人による使用はデザインとしての使用であるとして、商品等表示としての使用を否定した。

これに対して、裁判所は、不正競争防止法2条1項2号の趣旨が、「著名な商品等表示について、その顧客吸引力を利用するただ乗りを防止すると共に、その出所表示機能及び品質表示機能が希釈化により害されることを防止するところにあると解される」とし、同号の不正競争行為というためには、「単に他人の著名な商品等表示と同一又は類似の表示を商品に付しているというだけでは足りず、それが商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能を果たす態様で用いられていることを要する」とした。

その上で、本件では、原告・被控訴人標章が著名性を有するため、高い出所識別機能を有する商品等表示として使用されており、その使用態様も、「商品に応じて原告モノグラム表示の一部を切り取って商品に付されて使用されるという特徴を有しており、必ずしも『LOUIS VUITTON』との文字商標を必要とはしていない」という原告・被控訴人標章の特徴を示した。

このような原告・被控訴人標章の特徴を押さえた上で、被告・控訴人標章が原告・被控訴人標章と同一の記号で構成され、その配置も同一であり、「被告(控訴人-筆者注、以下同じ)各商品に応じて被告各標章の一部を切り取って商品に付されて使用されている」ことを理由に、被告・控訴人の主張は採用できないとした。

(2) 原告・被控訴人標章と被告・控訴人標章の同一・類似性(標章の部分使用が標章の同一性を否定するか)

裁判所は、不正競争防止法2条1項2号の「類似」に該当するかは、「取引の実情の下において、需要者又は取引者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべき」とし、被告・控訴人標章が原告・被控訴人標章と同一の記号及び同一の配置の一部を切り取って被告・控訴人商品に付して使用されていることから、「一般の需要者が外観に基づく印象として、全体的に両者を類似のものと受け取るおそれがあると認められる」とした。

なお、被告・控訴人は、「被告(控訴人)各商品が『JUNKMANIA』とのウェブページにおいて、『REMAKE』や『CUSTOM』との表示とともに販売されており、いかなる取引者・需要者も被告(控訴人)各商品の出所が原告(被控訴人)であると誤認混同するおそれはない」旨主張していた。これに対して、裁判所は、「不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為においては、混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し、同項2号の不正競争行為にあっては、著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し、稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か、すなわち、容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものである」として、被告・控訴人の主張を失当とした。

(3) 損害

①不正競争防止法5条2項(被告・控訴人の利益額)

原告・被控訴人標章と被告・控訴人標章の類似性、両者の販売態様の類似性、価格帯の一定程度の重なりから、需要者層の一定の重なり合いが推認できるとし、「侵害行為がなかったならば、利益を得られたであろうという事情が認められる」とした。

②第2要件について

裁判所は、原告・被控訴人が創業当初から偽造品対策に取り組んできており、知的財産権の侵害に対して多大な努力を払っていること、被告・控訴人商品が原告・被控訴人商品と比較して粗雑な品質であることを認めた。

その上で、「被告(控訴人)による不正競争行為は、…原告(被控訴人)の企業努力の成果を実質的に減殺するものであるから、需要者の原告(被控訴人)商品又は原告(被控訴人)標章に対する信用や価値が毀損され、原告(被控訴人)は無形の損害を被ったものと認められる」と判示した。

③控訴審が付加した内容

「表示希釈及び表示汚染という観点をも含め、控訴人の行為により被控訴人に現に損害を生じていると認められる」。

「控訴人自身、被告各商品は、原告標章(ないし原告モノグラム表示)の著名性に便乗し、被控訴人の商品の『高級感を揶揄し風刺する意図』で製作販売された『チープな商品』と主張しているものであり、客観的にも、その構成等から、そのような意図等で製作販売された商品であることが容易にうかがわれる」。

4.著名商標の利用と商標法、不正競争防止法の関係

(1) 標識法の制度趣旨

我が国では、商標や標章という取引で用いられる標識を保護する制度として、商標法と不正競争防止法が用意されている。

このうち商標法では、先願主義を採用していることから、まだ使用されていないためまったく知られていない標識も商標権が与えられ、すでに使用されたことにより著名になっている商標と制度上同じ扱いを受けることになる。

これに対して、不正競争防止法では、2条1項1号で、著名なレベルに至っていない周知な表示に与えられる保護のレベル(保護の要件)と2条1項2号が適用される著名な表示に与えられる保護のレベル(保護の要件)は区別されている。

本件で、原審、控訴審がどちらも商標権侵害の判断を行っていないのは、商標法では、他人の商標と同一もしくは類似の表示を利用した者がいても、その使用を見た需要者等がその他人の商標と混同することが侵害結果を認める要件とされているため、このような要件を必要としない不正競争防止法2条1項2号の判断を優先したためである。

このような商標法と不正競争防止法の違いは、法が異なることに由来しているし、法が異なるということは法の制度趣旨が異なるからということを理由にしている※8。

商標法は、標識に排他権を与えることで、取引市場における標識使用を保護するという制度を採用しているが、商標権者による濫用的権利主張や先願主義の下での資力を有するものによる標識の囲い込み等を押さえる必要も生じる。そのため、他人の商標と同一・類似の表示の使用であっても、商品等の出所を示す目的で使用されているとはいえない場合(商標的使用といえない場合)や、登録されている商標とこれと類似する使用された商標の出所が異なることを需要者等が理解できる場合(混同が生じない場合)等は侵害と認めないことで排他権が制度趣旨を超えて強力なものにならないようにしている。

商標法が予定する市場におけるプレイヤーのバランス(商標権者と需要者・取引者のバランス)、不正競争防止法の予定するバランス(取引者同士のバランス)も制度趣旨に応じて異なることになる※9。

(2) 商標法における著名商標の扱い

上記のように、商標法では、未使用の商標(このため、市場で全く認知されていない商標)と著名商標の扱いにほとんど区別はない。しかしながら、立体商標や音の商標等の新しいタイプの商標については、登録の条件として、使用による識別力(需要者の認識)の証明が求められており※10、これを求められない通常の商標とは(少なくとも登録段階では)取扱いを異にされている。

さらに、立体商標の侵害判断では、混同が生じないのではと考えられる場合にも、形式的に外観の類似判断から混同が推定され自動的に侵害を認められてしまうという問題が生じており※11、著名商標の取扱いが改めて問題となっている。

5.混同の概念

(1) 侵害を認めるために、なぜ需要者の混同が必要とされるのか。

標識保護は、その標識が有する出所表示機能を保護することを第一の目的としている。このため、標識の外観等が類似していても混同が生ぜず、結果として出所表示機能を害しない場合にまで標識の独占的使用を認める必要はないという考え方につながる。このような混同という要件を要求するのが伝統的標識保護の考え方である。

(2) 著名商標の保護と混同

著名商標はこれと類似する表示が他人に使用された場合にも、些細な違いにより、容易に本物と区別することが可能になる場合が多い。そうだとすると、商標は著名になればなるほど、混同の可能性を否定され、商標侵害が認められにくくなることになる。標識保護は、市場で使用される表示を保護しようという考え方を基礎にしており、その場合、使用されればされるほど保護の必要性が高まるとも考えられるが、著名商標と混同の蓋然性の関係は、これとは逆の結果を引き起こすことになる。

このように、伝統的な考え方では著名商標の保護が十分に確保できない可能性があり、これまで混同概念の拡張等の議論がなされてきた。

判例は、商標法4条1項15号の「混同」概念が争われた事件で、「当該商標をその指定商品又は指定役務(以下『指定商品等』という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下『商品等』という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下『広義の混同を生ずるおそれ』という。)がある商標を含むものと解するのが相当である」※12として、混同概念を人的に一定程度広く捉えることを認めた。

さらに、平成5年不正競争防止法改正以前には、現実には混同が生じているかどうか疑わしい事案においても表示の著名性から混同を認定するという判決がなされ、混同要件の形骸化もしくは変質も危惧された※13 。米国では、連邦商標法(ランナム法)43条(c)が著名商標の不鮮明化による希釈化や汚染による希釈化に対して混同を要件としない保護を明文化する以前から各州で反希釈化法が認められており※14、我が国でも同様の保護を求め、平成5年に不正競争防止法2条1項2号が混同を必要としない著名表示の保護を認めることとなった。しかし、同改正はあくまでも不正競争防止法として行われたものであり、商標法においては現在でも混同(そのおそれを含む)の存在を必要としている。本件が商標権侵害を判断しなかったのも、商標権の侵害では混同の存在を認定する必要があったため、これを必要としない不正競争防止法2条1項2号による判断が著名商標である原告・被控訴人標章の保護に適していたからであると考えられる。

6.おわりに

立体商標等の新しいタイプの商標の保護の場面では、著名商標との関係で混同要件の形骸化が危惧される事案も現れており、本件のように著名商標の保護を混同要件が阻害する可能性も提示されている。

この機会に標章保護と混同の関係を再考し、著名商標の保護を混同とは切り離して検討することが必要になってきたのではないだろうか。

(掲載日 2019年1月28日)

- 知財高判平成30年10月23日WestlawJapan文献番号2018WLJPCA10239003。

- 東京地判平成30年3月26日WestlawJapan文献番号2018WLJPCA03269007。

- 著名商標と混同の有無要件の関係についてはすでに論じた。大友信秀「Has Hermes got the AIGIS?(エルメスはイージスを手に入れたのか?)~立体商標は「商標的使用」概念を無効化するか?~」WestlawJapan判例コラム29号(2014)https:/www.westlawjapan.com/column-law/2014/140714/参照。

- 登録商標1546254号。

- 被告・控訴人は、以下のような製品を販売等していた(判決被告商品目録)。

商標法1条「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」

不正競争防止法1条「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

- 同上。

- 商標法3条2項、商標審査便覧「立体商標の識別力の審査に関する運用について」参照。

- 前掲注3https:/www.westlawjapan.com/column-law/2014/140714/参照。同事件では、エルメスのパロディ商品が立体商標を侵害するか争われたが、価格の大きな違い等混同を否定する事実の存在にも関わらず侵害が認められた。

- 最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁・WestlawJapan文献番号2000WLJPCA07110001(レールデュタン)。

- 混同要件の拡張について問題となった判例として、東京地判昭和41年8月30日判時461号25頁・WestlawJapan文献番号1966WLJPCA08300003(ヤシカ)、東京地八王子支判昭和59年1月13日判時1101号109頁・WestlawJapan文献番号1984WLJPCA01130001(ノーパン喫茶ニナ・リッチ)、東京地判昭和59年1月18日判時1101号110頁・WestlawJapan文献番号1984WLJPCA01180002(ポルノランドディズニー)等参照。なお、不正競争防止法2条1項1号の解釈において混同概念を広げて解釈したものとして、最判平成10年9月10日判時1655号160頁・WestlawJapan文献番号1998WLJPCA09100002(シャネル)も参照。

- 米国の連邦商標法における希釈化の問題について、たとえば、中山健一「米国におけるダイリューションに対する標章の保護-ランハム法による保護を中心として-」パテント56巻3号21頁(2003)、佐藤俊司「連邦商標希釈化改正法から5年-希釈化に必要な類似性の程度-」WestlawJapanコラム151回(2011)https:/www.westlawjapan.com/column/2011/110606/等参照。

(掲載日 2019年1月28日)